『苦役列車』のあらすじをわかりやすく解説

私が私小説というジャンルに初めて出会ったのは、この作品です。芥川賞にはそれなりに関心を持っていましたが、作品より西村賢太という著者に興味をひかれたのがきっかけだったと思います。それからは、最も好きな作家のひとりとなりました。彼についての詳細は調べれば色々出てくるのでここでは割愛しますが、大変残念なことに著者は既に亡くなっています。

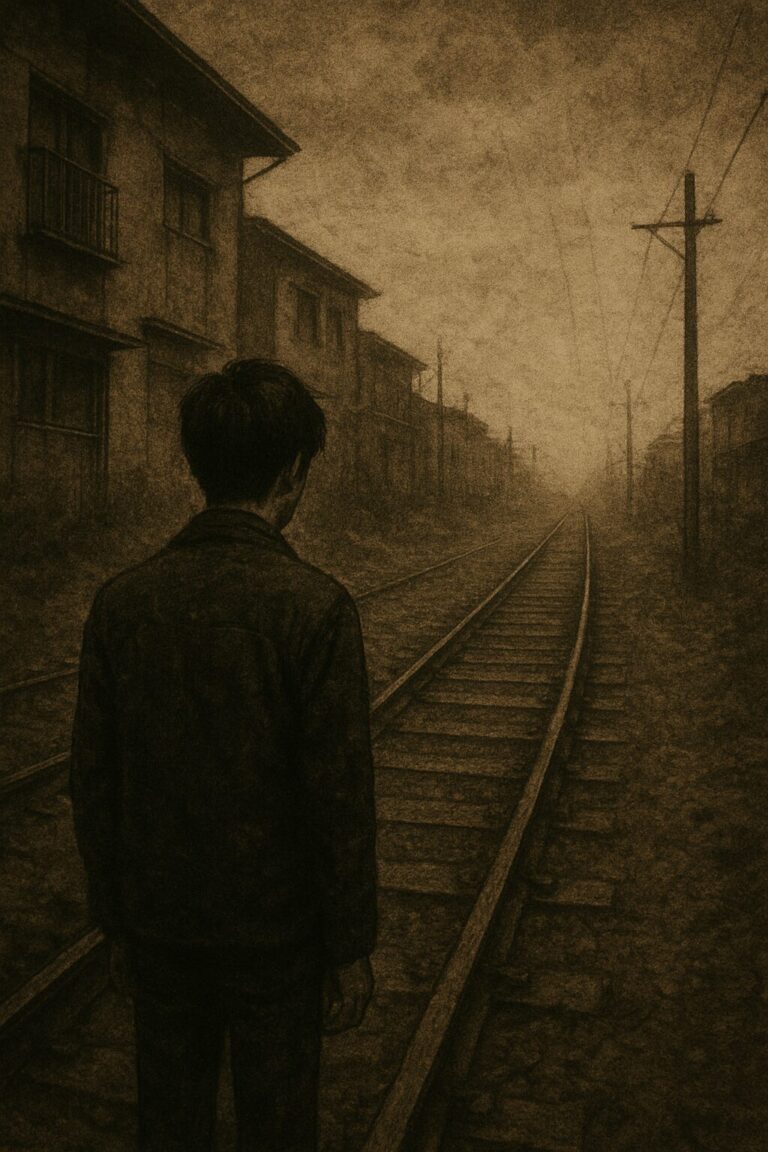

この小説は、西村賢太による私小説で、先に述べたように第144回芥川賞を受賞した作品です。舞台は1980年代の東京。主人公の北町貫多は、15歳で中学校を中退し、定職にも就かず、その日暮らしのアルバイトで食いつないでいます。学歴も社会的なつながりもなく、周囲から孤立した彼は、土木作業や物流倉庫での荷役仕事など、肉体労働を転々としながら日々を過ごしています。

物語の冒頭で、貫多は現場仕事の仲間として同世代の青年・日下部と出会います。日下部は真面目で勉強熱心な専門学校生で、社会からはじき出されたような自分とはまるで正反対の存在でした。しかし貫多は、彼との交流を通じて、これまで自分が感じてこなかった友情や希望のような感情を抱くようになります。

しかし、貫多の内面には強い劣等感を原因とする、マイナスの感情が根深く存在しています。自分と異なる環境で生きる日下部を前にすると、その差を痛感させられ、やがて嫉妬や敵意を抑えきれなくなっていきます。さらに、女性との関わりや生活の行き詰まりも重なり、自らの行動や言動があだとなり、彼の人間関係は少しずつ、かつ確実に崩壊していくのです。

この小説の魅力は、派手な事件やドラマティックな展開があるわけではなく、社会の片隅で生きる一人の若者の姿を包み隠すことなく、人間の欲を徹底的に赤裸々に描いている点です。貫多の生活は希望に満ちているわけではなく、むしろ陰鬱で息苦しいものですが、その正直すぎる行動及び心情描写にリアルさと迫力をベースにした現実感があり、読む者に強い印象を残します。

登場人物とその関係性

『苦役列車』には派手な人物は登場しません。登場人物は少なく、限られた人間関係の中で物語が展開されます。そのシンプルさが、かえって主人公・貫多の内面を浮かび上がらせています。

主人公・北町貫多

15歳で中学校を中退し、定職につかずに肉体労働を転々とする青年。社会との接点が乏しく、家庭環境にも恵まれていません。作品内では、子供の頃は友人にも恵まれ、それなりに順調な学校生活を過ごしていたらしい描写はありますが、社会に出てからは感情表現は不器用で、周囲とうまく関わることができず、孤独を深めています。彼の視点で物語が進むため、読者は彼の劣等感や苛立ちをそのまま追体験することになります。これがまた、生々しく、時に重く、読者を覆うのです。

日下部

現場仕事を通じて知り合う青年。真面目で努力家、専門学校で勉強を続けており、貫多とは対照的な存在です。彼の存在は、貫多に友情の芽生えを思い出させる一方で、強烈な劣等感を刺激するきっかけにもなっています。

女性たち

物語の中で貫多は数人の女性と関わりますが、恋愛や癒しの対象にはなり得ません。むしろ彼の未熟さや社会的立場の低さを際立たせる存在として描かれています。貫太は欲を求めますが、女性との関係がスムーズにいかないことも、彼の孤立を深める要因のひとつとなっています。

人間関係の崩壊

少ないながらも築きかけた人間関係は、貫多自身の未熟さや劣等感による行動を原因として、壊れていきます。友情にヒビが入り、関係が壊れていく過程は、読み手にとって当然、納得のいくものですが、これがまた、貫太の自業自得とはいえ、至極残念で、かつ痛々しいのです。それらが畳みかけるように、物語の後半にかけて続くのです。私個人的には、読後は少々疲労を覚えることも少なくありません。

『苦役列車』のテーマと読みどころ

孤独と貧困のリアリティ

この小説で描かれるのは、社会の中で孤立した若者の姿です。貫多は学歴も仕事もなく、居場所を見いだせずに彷徨います。現実から目を背けずに描かれる貧困や孤独は、読者に重苦しさを与えると同時に強いリアリティを感じさせます。

青春小説としての側面

暗い小説に見えますが、実は青春小説としての側面も持っています。友情や初めての感情の芽生え、そしてそれが壊れてしまう過程は、青春の痛みをそのまま映し出しているとも言えます。明るさや成長の物語ではなく、挫折と失敗を正直に描いた青春小説ともいえると思います。

文体と雰囲気の特徴

著者である西村賢太の文体は、古風で硬質な表現を多く用い、現代小説とは一線を画しているようにも思えます。地の文は重く、表現は時にあまりにストレートで、そこにユーモアさえ感じることもできます。しかし、その徹底したリアリティがが作品全体に絶妙な迫力を与えています。

読者の感想と評価まとめ

ネット上の評判

『苦役列車』は芥川賞受賞作ということもあり、多くの読者に読まれています。ネット上の感想を見ると、「暗いけれど引き込まれる」「主人公に共感できないがリアルさはすごい」という声が多く見られます。一方で、「読んでいて気が滅入る」「救いがなくて辛い」といった否定的な意見も目立ちます。

評価が分かれる理由

評価が二分される大きな理由は、主人公の魅力のなさにありそうです。北町貫多は決して「応援したくなる」タイプではなく、むしろ自滅していく姿に反感を覚え、行動や言動を批判したくなります。そこをリアルだと感じるか、不快だと感じるかで、評価が分かれるのかもしれません。

読書感想文に使う場合

読書感想文の題材として選んだ場合には、「主人公の孤独と自分自身の体験の比較」や「友情や人間関係が壊れる理由」などに焦点を当てると書きやすいと思います。また、「社会の中での居場所のなさ」というテーマは、現代にも通じる普遍的な問題として取り上げやすいでしょう。

まとめ

『苦役列車』は、社会の片隅で生きる若者の姿を赤裸々に描いた芥川賞受賞作です。あらすじはシンプルながらも、主人公の心情が細かく描かれており、読者に強い印象を残します。登場人物は少なく、派手な展開もありませんが、孤独や貧困、青春の痛みといったテーマが凝縮されています。

読む人によって「救いがない」と感じるか「リアルで迫力がある」と感じるかが分かれる作品ですが、その分だけ議論や感想が生まれやすく、多くの読者を惹きつけ続けています。

◊Amazonで『苦役列車』を見てみる

コメント